21 avril 2020 | Par Matthieu Angotti. Après avoir occupé différentes fonctions associatives et institutionnelles, Matthieu Angotti accompagne aujourd’hui les organisations sanitaires et sociales au sein du cabinet Kaeros

LA SOLIDARITÉ À L’ÉPREUVE DE LA COOPÉRATION TERRITORIALE

Avril 2020, la France entière est confinée. On retient son souffle dans l’attente du reflux de la pandémie. On remercie les personnels médicaux, qui prennent soin de leurs concitoyens au péril de leur vie. Et on regarde du côté des publics fragiles, supposant à juste titre qu’ils subissent plus encore que les autres les effets de la crise, effets sanitaires, sociaux ou économiques. On s’inquiète pour les personnes âgées : une réserve civique est créée, pour leur passer des coups de fil et pallier l’absence des services à domicile ; l’association « Les Petits Frères des Pauvres », qui intervient auprès des seniors isolés, témoigne d’un afflux sans précédent de bénévoles. On s’inquiète pour les personnes handicapées, pour les familles à la rue, pour les enfants placés, pour les femmes victimes de violence, pour les personnes en souffrance psychique, pour les habitants des quartiers sensibles. La liste pourrait s’allonger : l’esprit de fraternité est manifeste.

Pourtant, la réponse institutionnelle, à l’échelle locale, semble avoir du mal à suivre cette prise de conscience collective et l’urgence sociale du moment. Bien sûr, il y a le manque de moyens : sous-dotés de longue date, les budgets des dispositifs sociaux exposent leurs faiblesses, depuis le fonctionnement des EHPAD jusqu’à la prise en charge des mineurs non accompagnés.

La série de contributions “Coronavirus : regards sur une crise” de Terra Nova s’efforce de mettre en partage des réflexions, témoignages et questionnements suscités par la pandémie de Covid-19 et ses multiples conséquences.

Nous avons souhaité à cette occasion ouvrir nos pages à de nombreux partenaires extérieurs d’horizons variés, témoins, acteurs, experts et constituer ainsi un laboratoire intellectuel à ciel ouvert. Les idées qui y sont exposées ne reflètent pas toutes les positions collectives de Terra Nova.

Mais le point que soulèvent les acteurs de terrain, associatifs ou agents publics, est ailleurs : la coordination institutionnelle peine à trouver son rythme. Comme si les organismes publics territoriaux impliqués dans les politiques de solidarité, qu’ils soient services déconcentrés ou décentralisés, n’avaient pas été préparés à la mise en place de réseaux efficaces en période de crise globale.

Peu d’expérience, peu de méthode. Or, les questions sociales les plus brûlantes ne peuvent trouver de réponse sans une culture de la coopération bien rôdée.

Comment faire face à la pénurie de masques et de tests dans l’univers social, en affectant au mieux les ressources disponibles et en unissant les forces de plaidoyer pour en obtenir de nouvelles ? Comment gérer la répartition des publics au fil des fermetures d’établissements (par pénurie de main-d’œuvre), qu’ils s’agissent de lieux de distribution alimentaire, d’internats pour enfants protégés, de foyers pour personnes handicapées, de centres d’hébergement d’urgence ou d’hôtels sociaux ? Comment assurer la sécurité des personnels et répondre à leurs inquiétudes, dans le respect du droit ? Comment mobiliser efficacement l’appel aux réserves civiques et sanitaires ? Comment éviter les drames humains dans les microcosmes familiaux ?

A chaque fois, la réponse est la même ou, plutôt, devrait être la même : interactions, coordination, coopération. Établir en commun, sur les territoires, des réseaux d’alerte, d’information, d’interpellation, de réflexion partagée, de réponses adaptées et d’appels à l’aide quand c’est nécessaire. Mais voilà : seule une modeste partie des professionnels dédiés au service public de la solidarité, depuis les agences régionales de santé jusqu’aux directions départementales de la cohésion sociale, en passant par les conseils départementaux et les caisses de sécurité sociale, sont imprégnés de stratégies collectives, de faire ensemble. Alors on se dévoue chacun de son côté, on s’en remet à des initiatives locales, on mise sur des personnalités hors du commun, on croise les doigts pour que le foisonnement des bonnes idées palie l’absence d’intelligence collective institutionnalisée, on apprend dans l’urgence à se parler et à réfléchir ensemble en multipliant les cellules de crise. Immanquablement, ce sont les publics fragiles qui souffrent en premier lieu de ce retard dans la coopération.

Pour illustrer les lacunes de la gestion de crise quand la coordination fait défaut, je propose un détour par une situation fort différente de celle que nous connaissons actuellement, mais dont la gestion chaotique et sans coopération m’a particulièrement frappée. Je la restitue selon mes souvenirs. Nous sommes à Grenoble, à la fin du mois de septembre. Près de la gare, quelques familles de migrants, venus des Balkans, montent trois ou quatre tentes et s’installent. Rien d’exceptionnel : depuis une dizaine d’année ces installations sont monnaie courante. Les polices, nationale et municipale, font un rapport. Les maraudes sociales prennent contact.

Mais on ne propose rien à ces familles, on les laisse sur place. Début octobre, elles sont rejointes par d’autres ressortissants des Balkans, manifestement déposés par un réseau de passeurs. Une dizaine de tentes sont en place, puis une quinzaine, c’est un vrai campement, avec près de 80 personnes, dont une majorité d’enfants. Les riverains alertent la mairie, constatant les conditions de vie déplorables sur le site et se plaignant de la gêne occasionnée. Un premier article, dans la presse locale, fait état de la situation. A la mi-octobre, la tension monte d’un cran : les associations caritatives dénoncent l’insalubrité et l’insécurité du site, comptant désormais près de 100 habitants, et l’inaction des autorités pour prendre en charge ces familles. Le cabinet du maire organise, en interne à la mairie, des réunions pour réfléchir aux pistes de résolution du problème. Le maire pourrait prendre un arrêté, au titre de ses pouvoirs de police, pour faire évacuer le campement, qui se situe sur l’espace public. Mais se poserait alors la question du relogement des familles. Or, le préfet a précisé que l’Etat n’hébergerait aucun individu en situation irrégulière, soit une bonne partie des personnes concernées. Fin octobre, rien n’a bougé. Le temps est maussade : pluie, froid. Les enfants du campement ont les pieds dans la boue. Les citoyens multiplient les courriers au maire. Son équipe et celle du préfet échangent au vitriol dans la presse, se renvoyant la responsabilité de la résolution du problème. Une association installe des raccordements sauvages du campement à l’eau courante et à l’électricité.

Les travailleurs sociaux de la ville sont pris à partie quand ils viennent établir un recensement. Début novembre, une réunion est montée entre les services sociaux de la ville et ceux de l’Etat. On discute autour d’un listing des familles, mais on ne parvient pas à avancer sur le relogement : la mairie renvoie à la compétence de l’Etat en la matière, l’Etat à l’illégalité du séjour des personnes concernées. Les décideurs ne sont pas dans la pièce. La période hivernale débute. Les associations organisent une manifestation devant la mairie et sont reçus par l’équipe du maire, qui publie un communiqué incendiaire contre l’Etat.

Le préfet décide alors d’agir seul. Il fait évacuer le campement par les CRS, en prévenant la mairie à la dernière minute. Il envoie quelques familles en centre d’hébergement, d’autres en centre de rétention, et laisse environ 30 personnes dehors, dont un tiers d’enfants, toutes leurs affaires perdues dans l’évacuation. Le maire appelle le préfet, la conversation dérape, ils raccrochent. Alerté, le député local appelle le ministre du logement et le ministre de l’intérieur.

A l’Elysée, une conseillère du président est sollicitée. Sous pression, le préfet cède, fait héberger à l’hôtel les familles abandonnées. Le maire fait nettoyer le site et installer des blocs de bêton pour éviter les réinstallations. Au bout de quelques jours, les prises en charge à l’hôtel sont arrêtées par l’Etat. De nouveau sous pression, le maire en fait héberger une partie, toujours à l’hôtel, sur les moyens de la ville.

Le bilan de l’opération est sombre. Les familles migrantes ont vécu deux mois sur un site insalubre, perdu leurs affaires personnelles, été ballotées d’hébergement en hébergement. Elles n’ont bénéficié d’aucun accompagnement social ou sanitaire. Elles n’ont aucune perspective d’intégration. Les citoyens ont constaté les errements et l’impuissance des institutions. Celles-ci ont fait étalage de leurs divisions et en ressortent en pleine crise de confiance mutuelle, sans compter les moyens mobilisés de façon redondante pour sortir de l’impasse.

Pour trancher une problématique de dimension locale, l’énergie des hautes sphères, jusqu’à deux ministres, a dû être mobilisée, sans pouvoir faire mieux que de parer au plus urgent. Les associations, écœurées, ont navigué à vue au milieu du champ de bataille. Bien sûr, on peut pointer le manque de moyens : si les centres d’hébergement étaient moins exsangues, les familles auraient pu être hébergées rapidement. Mais en période de pénurie, l’espoir d’un retour à l’âge d’or ne peut faire office de stratégie. La coopération, oui. Qu’a-t-il manqué pour agir au mieux, sans viser la perfection, disons pour reloger au plus vite, et dans de bonnes conditions, les familles présentes dès octobre ? Il a manqué l’anticipation, la remontée d’informations fiables, la définition d’objectifs consensuels, l’identification des moyens locaux (humains, financiers, en hébergement), la sollicitation raisonnée d’un coup de main au niveau régional ou national, la transparence avec les citoyens et les associations, le lien avec les personnes concernées. Autant d’éléments qui reposent à la fois sur la capacité à travailler en commun entre institutions (État, mairie, mais aussi département et métropole) et avec les associations, sur un leadership clairement établi pour les dossiers de ce type, sur la définition partagée et le respect de la place de chacun, sur le suivi de protocoles d’action en réseau solidement réfléchis, étape par étape.

Bref, sur une culture de la coopération éprouvée au fil du temps. Manifestement, à ce moment de leur histoire, les institutions en présence n’en disposaient pas.

Dans cet épisode du campement comme dans la situation de crise pandémique globale qui nous préoccupe en avril 2020, une réponse durable au défaut de coordination locale ne peut venir de l’échelon national. D’abord, parce qu’on imagine mal comment des ministres et leurs équipes pourraient matériellement se pencher sur l’infinité des crises locales qui se manifestent chaque jour. Ensuite, parce qu’on sent bien que ce serait vite inefficace, dès que la complexité de la situation appellerait une réponse adaptée au contexte territorial. On touche précisément là aux limites de notre centralisation bureaucratique. S’il y a bien une chose que l’on sait faire, c’est promulguer des directives depuis la capitale et veiller à ce qu’elles soient appliquées par les institutions locales.

Depuis le début de la pandémie, l’Etat central publie des textes, lois, arrêtés, décrets et circulaires, qui abreuvent les organismes publics locaux, leur dictant ce qu’ils doivent faire, et souvent comment ils doivent le faire. La justification s’entend : on met en avant l’égalité républicaine que garantissent ces directives qui s’imposent à tous. Pourtant, c’est régulièrement l’inverse que l’on constate. De fait, quand elles se révèlent trop nombreuses et peu adaptables aux contextes locaux, les injonctions nationales s’accompagnent de difficultés d’appropriation et de mise en œuvre opérationnelle, qui engendrent elles-mêmes des difficultés de traitement des situations et des publics les plus complexes.

Pour caricaturer, les autorités locales passent un temps précieux à remplir les tableaux de reporting nationaux, moins à faire vivre des réseaux de réponses médico-sociales adaptées à la population fragile de leur territoire, à cette population qui exige de la dentelle, du sur-mesure local. On en arrive à l’équation suivante : faible culture de la coopération territoriale et forte culture des directives descendantes affaiblissent les stratégies locales de réponse aux besoins sanitaires et sociaux des plus vulnérables.

Les signaux de violence dans les familles ne remontent pas assez vite pour être traités. Les équipes des centres d’hébergement se vident sans pouvoir recourir à temps à l’entraide des étudiants en travail social. Les familles des bidonvilles et campements ont faim. Les enfants protégés sont en danger. Les centres de psychiatrie, déjà en détresse, sont en asphyxie.

La réponse à ces enjeux de solidarité sur les territoires ne peut non plus résider dans la désignation d’un grand manitou territorial, une institution unique à qui l’on confierait l’intégralité de l’accueil et de l’accompagnement des publics vulnérables, quels que soient leurs enjeux, infiniment divers et complexes. Cette chimère du « guichet unique », les acteurs de terrain l’ont mise de côté depuis longtemps, « en ce sens qu’elle tendrait à faire croire qu’un seul organisme peut triompher à lui seul de l’ensemble des situations de pauvreté et de précarité, sans compter la dimension essentiellement statique du guichet, qui se révèle insuffisante »[1]. L’approche la plus prometteuse réside a contrario dans l’acceptation de la complexité, à la fois celle des problématiques de solidarité et celle des jeux d’acteurs, en misant sur une approche par réseau territorial. Il s’agirait alors de penser le territoire comme un “espace de travail social global”. Par une mise en réseau systématique des acteurs locaux, on articulerait les réponses sociales et médico-sociales, en intégrant la spécificité des situations individuelles tout en veillant à la cohérence d’ensemble.

[1] Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes, synthèse des propositions du groupe de travail n°4, Accès aux droits et aux services, lutte contre le non-recours, mars 2018

A travers cette mise en réseau, l’écosystème des acteurs territoriaux pourrait intégrer collectivement les directives venues du national (dans une logique d’égalité républicaine), tout en les adaptant à l’identité du territoire (efficience locale).

En développant une capacité d’orientation des publics au plus juste, pour établir avec eux des parcours simples et cohérents, il serait également en capacité de sortir du piège des jeux de compétences entre les uns et les autres, desquels découlent l’errance des usagers d’un lieu à un autre, les redondances et les répétitions des démarches, ou au contraire les vides de réponse locale sur tels ou tels enjeux. On en revient à nos institutions locales face à la crise pandémique, aux limites de leur expérience en matière de coopération territoriale.

Faire vivre un espace de travail global, on s’en doute, ne se décrète pas. Or, si les mécanismes de la coopération font l’objet, depuis plusieurs décennies, de nombreux travaux de recherche, force est de constater que les cadres de la fonction publique n’y sont que peu formés. Peu d’entre elles, peu d’entre eux ont étudié le sens et les plus values de la coopération territoriale, peu en ont appris les techniques et les savoir faire, peu en ont testé les modalités. Dans ces conditions, difficile d’installer durablement sur le territoire une culture de la coopération.

Ça l’est d’autant plus que le turn-over de ces cadres est rapide. Pour en revenir à l’exemple de l’évacuation du campement grenoblois, le contexte humain était le suivant : en l’espace de quatre ans, les équipes impliquées dans l’histoire avaient connu une succession de trois préfets différents, de trois directeurs de cabinet du préfet, de deux secrétaires généraux de la préfecture, de quatre secrétaires généraux adjoints de la préfecture, de deux directrices départementales de la cohésion sociale, de trois élus mandatés sur ces sujets par le Conseil Départemental (qui avait vécu un changement de majorité) et de quatre conseillers délégués à ces sujets au sein du cabinet du maire. Une valse qui n’a rien d’exceptionnel dans les institutions françaises.

Or, la première condition de la collaboration réside dans la durabilité et la fréquence des interactions entre les individus[2]. Si la question du ralentissement de cette rotation des cadres peut se poser, une voie complémentaire consiste à intégrer dans la boucle de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques publiques des acteurs qui, par définition, ont une inscription durable sur le territoire : les professionnels de terrain et les citoyens eux-mêmes. C’est l’un des enjeux des organisations agiles et de la démocratie participative : elles peuvent aider à ancrer les mécanismes de coopération dans la durée.

[2] Robert Axelrod, The evolution of cooperation, 1984, traduit et publié en France chez Odile Jacob.

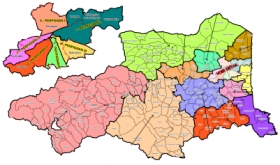

De fait, pour en revenir à la crise actuelle, une solide culture de la coopération pourrait trouver des applications concrètes dans la mise en œuvre des politiques de solidarité territoriales en temps de guerre contre le virus, afin de contenir l’effet « double peine » que subissent les publics en difficulté sociale ou médico-sociale. Par exemple, la mise en place de cellules de coordination départementales constituée du trio « délégué.e territorial.e de l’ARS / directeur ou directrice général.e adjoint.e aux solidarités du Conseil Départemental / directeur ou directrice départemental.e de la cohésion sociale », trio qui multiplierait ses interactions pour anticiper et prévenir ensemble les catastrophes médico-sociales, pour mener des projets territoriaux rapides et efficaces (dispatcher les publics, répartir les équipements de protection, mobiliser les réserves sanitaires et civiques…), pour faire remonter les besoins de solidarité à l’échelle nationale et pour appliquer les priorités gouvernementales, avec un contrôle minimal des niveaux régional et national.

Autre exemple : coordonnées par le trio ci-dessus, la multiplication de commissions locales d’urgence pour faire face aux principaux risques humains dans le médico-social, avec pour mission de traiter des situations bien réelles, en mettant autour de la table (même virtuelle) des professionnels au contact des publics, dans les institutions et les associations. Ou encore : la conception et la diffusion partagées de cartographies des points d’accueil téléphoniques ou physiques encore ouverts sur le territoire, à destination des citoyens, des bénévoles, des associations, pour qu’ils sachent à qui parler. Dernier exemple, la mise en place d’un principe de non-abandon : toute personne en détresse accueillie pendant la crise aurait la garantie d’un accompagnement jusqu’à la résolution de ses difficultés particulières, quelles qu’elles soient et quelle que soit sa situation personnelle, y compris administrative.

Il va sans dire que ces pistes pourraient s’appliquer hors temps de crise, si tant est que la visibilité donnée aujourd’hui aux publics en situation de vulnérabilité sociale ou médico-sociale perdure au-delà du confinement. Car c’est là une condition sine qua non d’une action d’envergure contre les inégalités : en faire un sujet de premier plan. On s’interroge tous sur la vie d’après. Voici deux pistes pour le monde des solidarités : en parler, et apprendre à coopérer.